Großer Schillerfalter (Apatura

iris)

Brecherspitz (MB), 08.07.2003

Großer

Schillerfalter, Männchen an "Batz"

Leithagebirge (Österreich), 27.06.1992

Großer Schillerfalter (Apatura

iris), Männchen

Garching, Isarauen (M-L), 01.07.1989

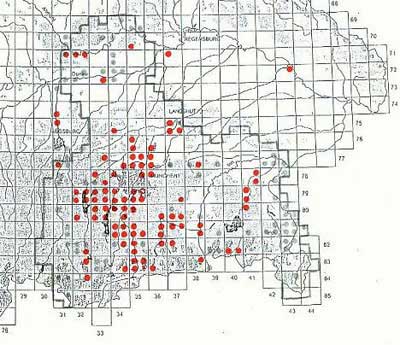

Apatura iris

(Großer Schillerfalter)

Weit verbreitet, Schwerpunkt in den Auwäldern

entlang der Alpenflüsse und der Donau sowie in den Wäldern im mittleren

Alpenvorland. Falter beim "Hilltopping"

im Gebirgsbereich noch bis in 1700m Höhe (Brauneck, Brecherspitz)

beobachtet. Die Falter sind zumeist in den Baumkronen unterwegs und sitzen

an luftfeuchten Tagen gerne vormittags auf Waldwegen, wo sie Mineralstoffe zu

sich nehmen. Erste Männchen Mitte/Ende Juni, letzte Weibchen Anfang

August.

Eiablagebeobachtungen vom 19.07.1998 an die Blattoberseiten von

Salweide (Perlacher Forst, Waldsaum in SO-exposition, nachmittags

beschattet),

Raupenfunde ebendort am 10.10.2004 (mit Gabriel Hermann und Roland Steiner)

und 28.05 2005 (mit Annette v. Scholley-Pfab).

RL D: V RL By: V

Ähnliche Art: Kleiner Schillerfalter. Unterschiede: A. iris hat in der

Hinterflügeloberseite eine zahnartige Ausbuchtung in der weißen Binde;

Unterseite

|

Flugzeit: |

11.06. (1993) |

- |

05.08. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1753 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

61 (-/-/39/-/-) |

|||||||||||||||

Kleiner Schillerfalter (Apatura ilia),

Rotschillerform, Männchen

Fischerhäuser, Isarauen (M-L), 05.07.1994

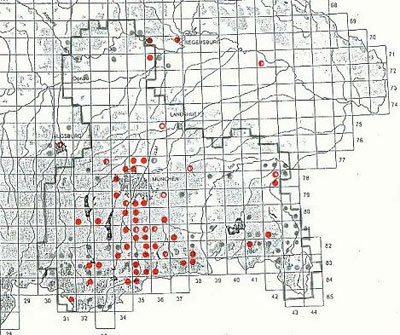

Apatura ilia (Kleiner Schillerfalter)

Weit verbreitet, wärmeliebender als

Apatura iris, Schwerpunkt in Au- und Moorwäldern der

Inn-Isar-Schotterplatten und des Alpenvorlandes. Fehlt in den höheren

Lagen des Alpenvorlandes und im Alpenraum weitgehend, obere Höhengrenze

bereits bei etwa 700m.

Raupenfunde auf Zitterpappel vom 31.05.1992 an einem südostexponierten

Waldrand im Kirchseegebiet, 700m (mit Stefan Lewandowski)

und am 10.10.2004 im Fußbergmoos bei Maisach (mit Gabriel Hermann

und Roland Steiner).

Die Falter ernähren sich von z.B. Fuchs- und Hundekot, Pferdeäpfel,

Kadavern sowie aus Mülleimern, Blütenbesuche wurden 2x an

Riesenbärenklau beobachtet.

Ein Männchen konnte sich nicht mehr vom Steckerlfisch trennen (Garching,

Mühlenpark, Sommer 2006).

Aktuelle Beobachtungen (2005) u.a. aus den Innauen bei Rosenheim

(RO), dem Waldgebiet nördlich von Weihenlinden (RO) und dem Egerndacher

Filz (TS). Den nicht wenigen Beobachtungen der letzten

Jahre zufolge scheint der Bestand des Kleinen Schillerfalters in

Oberbayern derzeit vielleicht sogar eher zu- als abzunehmen.

RL D: 3 RL By: V

|

Flugzeit: |

08.06. (2003) |

- |

12.08. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

700 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

63 (-/-/37/-/-) |

|||||||||||||||

Kleiner Schillerfalter

Fischerhäuser, Isarauen (M-L), 05.07.1994

Kleiner Schillerfalter, Männchen

Garching, Isarauen (M-L), 28.06.1986

Kleiner Schillerfalter,

Raupe auf Zitterpappel

Sachsenkam, Kirchseefilze (TÖL), 31.05.1992

Kleiner Schillerfalter

Fischerhäuser, Isarauen (M-L), 05.07.1994

Kleiner Schillerfalter

Blütenbesuch auf Wiesenbärenklau

Fischerhäuser, Isarauen (M-L), 05.07.1994

Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla)

Jachenau (TÖL), 13.07.1996

Limenitis camilla

Lechauen bei Langweid (Schwaben), 28.06.2002

Puppe des Kleinen Eisvogel an Roter Heckenkirsche

Freilandfund

Langweid, Lechauen (Schwaben), 14.06.2002

Kleiner

Eisvogel (Limenitis camilla) auf Roter Heckenkirsche

Oberschleißheim, Korbinianiwald

(M-L), 30.06.1993

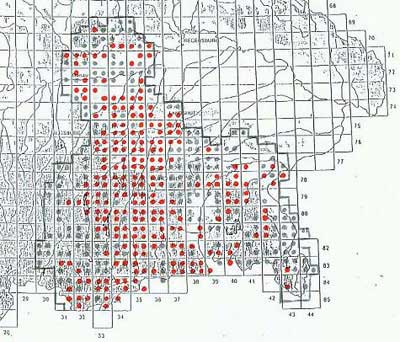

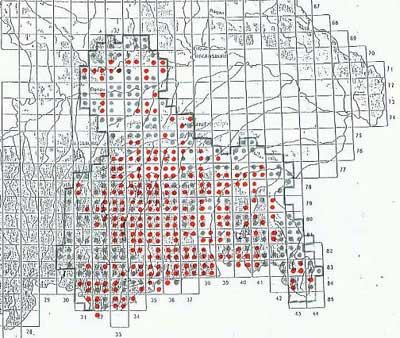

Limenitis camilla (Kleiner Eisvogel)

Weit verbreitet, Schwerpunkt im

Voralpinen Hügel- und Moorland. Obere

Höhengrenze

bereits bei etwa 800m. Im nördlichen und östlichen Oberbayern

offenbar deutlich seltener. Besiedelt laubholzreiche Wälder, die Raupe frisst

ausschließlich an schattig stehenden Büschen der Roten Heckenkirsche. Überwinterung im Hibernaculum. Falterstadium Juni, Juli.

Die Art bevorzugt zur Nahrungsaufnahme

Tier-Exkremente (Fuchs- und Hundekot, Pferdeäpfel etc.), Kadaver und

feuchte Wegstellen. Blütenbesuche konnten an Doldenblütlern,

Skabiosen-Flockenblume, Waldrebe und Wasserdost beobachtet werden. Aufgrund der Lebensraumansprüche geringe Gefährdung.

RL D: 3 RL By: V

Ähnliche Art: Blauschwarzer Eisvogel. Dieser hat auf den Hinterflügeln

nur eine Reihe dunkler Punkte (camilla zwei); reducta kommt aktuell in

Oberbayern nicht mehr vor.

|

Flugzeit: |

11.06. (2003) |

- |

21.08. (1997) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

800 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

56 (-/-/45/-/-) |

|||||||||||||||

Verbreitung des Kleinen Eisvogels in Oberbayern

Limenitis populi (Großer Eisvogel)

Größte einheimische Tagfalterart. Hält sich, mehr noch als

die Schillerfalter, überwiegend im Kronenbereich der Wälder auf. Keine

eigenen Beobachtungen aus Oberbayern. Sehr wenige aktuelle Funde. Frühere Vorkommen z.B. im Bereich der südlichen

Münchener Ebene konnten bisher aktuell nicht

bestätigt werden. Wie weitere Arten mit kontinentaler Hauptverbreitung

auch in anderen Regionen Deutschlands auffallend rückläufig.

Die Raupen

leben insbesondere an Zitterpappeln.

An folgenden früheren Fundorten konnte die Art seit 1960 u.a. nicht

mehr nachgewiesen werden: Isen (Korb; Osthelder, 1925), Gauting (e.l.;

Osthelder;

ZSM),

Großhesselohe (Kranz, 1860; Hansum; Osthelder, 1925), Deisenhofen (Hansum,

in Osthelder, 1925; Daniel, 29.06.1924; ZSM; Wolfsberger, 30.06.1938; ZSM),

Mühlthal im Isartal (Hesse, 05.06.1943, ZSM), Gleißental (Pfeiffer,

17.06.1917; ZSM), Mooseurach (Dannehl, 1920), Mangfalltal (Wolfsberger, ZSM) und Fletzen (Dannehl, 1920).

RL D: 2 RL By: 2 (T/S und Av/A: G)

Großer Eisvogel, Männchen, Ober- und Unterseite

Steigerwald (Mittelfranken), 07.06.1997

Blauschwarzer Eisvogel, Männchen

Pag, Novalja (Kroatien), 07.08.2000

Limenitis reducta (Blauschwarzer Eisvogel)

Der attraktive Schmetterling

scheint sich so langsam aus

Deutschland zu verabschieden, letzte "Zuckungen" in der

Schwäbischen Alb und am Oberrhein (J. Hensle). Ähnlich wie bei Colias

myrmidone oder Limenitis populi ist der Rückgang durch Lebensraumveränderungen allein nicht zu

erklären.

Nach Osthelder (1925) war er "nur im

südlichen Teil des Gebiets...etwa von München...südlich, im Flachland

sehr zerstreut, in den Gebirgstälern öfter" anzutreffen. Folgende Fundorte

werden in Osthelder (1925) aus Oberbayern genannt: Isartal bei

Großhesselohe und Pullach, Gleißental, Starnberg, Wasserburg am Inn,

Murnau, Kochel, Oberammergau, Raithen, Unterwössen und Nussdorf am Inn.

Auch wenn es verwundert, daß in der ZSM (von einem Ex., das mit Gleißental

beschriftet ist, abgesehen) Belegtiere dazu fehlen und in der damaligen

Nomenklatur mit Limenitis camilla

die heutige Limenitis reducta benannt wurde, so sollten doch die Fundortangaben, die sich sowohl bei Osthelder

(1925) als auch bei Kranz (1860) finden eindeutig auf Limenitis reducta

beziehen und darauf hinweisen, daß diese Art früher im südlichen

Oberbayern vorkam.

Raupe an besonnten Büschen der Roten

Heckenkirsche.

RL D: 2 RL By: D (T/S und Av/A -)

Hier wurde die ältere Literatur offensichtlich nicht berücksichtigt

(Einstufung bei T/S und Av/A unzutreffend)

Blauschwarzer Eisvogel auf Eryngium

Velika Paklenica (Kroatien), 09.08.2000

Blauschwarzer Eisvogel

Pag, Novalja (Kroatien), 07.08.2000

Gleißental bei

Deisenhofen (M-L)

Ehemaliger Flugort von

u.a. Großem und Blauschwarzem Eisvogel,

desweiteren Colias myrmidone

und Polyommatus dorylas.

Aktuell noch u.a. Baumweißling und Trauermantel.

Ein ehemals an den Hängen teilweise

aufgelichtetes, geologisch hochinteressantes Trockental, wie so vieles zum

Dunkelwald verkommen.

Trauermantel

Lechauen bei Kinsau zwischen Staustufe 8 und 9 (LL), 16.03.2007

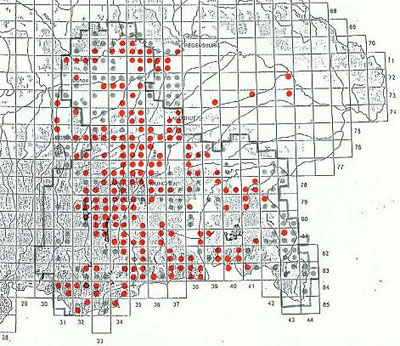

Nymphalis antiopa (Trauermantel)

Der Trauermantel hat seinen

Verbreitungsschwerpunkt im Alpenraum. Im Vorland insbesondere in montan

getönten, waldreichen Gebieten angetroffen, des weiteren im Fränkischen

Jura (überall durchwegs Einzelbeobachtungen). Ansonsten wenige Einzelfunde wohl nicht bodenständiger Tiere. Die

Art überwintert im Falterstadium, die Raupen leben u.a. auf schattig

stehenden Salweiden. Dementsprechend geringe Gefährdung. Nahrungsaufnahme konnte bisher lediglich an Fallobst

beobachtet werden.

Die bisher früheste Beobachtung vom 24.04. (2001) wurde 2007 um mehr als

einen Monat unterboten (siehe Bild rechts)!

RL D: V RL By: V

Verbreitung des Trauermantels in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

|

Flugzeit: |

16.03. (2007) |

- |

17.09. (1989) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

900 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

76 |

|||||||||||||||

Trauermantel

Andechs,

Erlinger Torfstiche (STA), 03.04.1997

Trauermantel

München-Feldmoching, Schwarzhölzl (M), 01.05.1996

Raupen des Trauermantels auf einer Salweide

Zillertaler Alpen, Zemmgrund, etwa 1400m (Nordtirol), 16.07.2006

Foto: Martina Katholnig

Großer

Fuchs (Nymphalis polychloros)

Andechs,

Erlinger Torfstiche (STA), 10.04.1992

Raupe des Großen Fuchses auf unbestimmter Weide

südlicher

Steigerwald (Mittelfranken), 07.06.1997

Nymphalis polychloros

Geisenfeld, Nöttinger Heide (PAF), 07.04.2006

frisch geschlüpftes Männchen vom Großen Fuchs

Steinbergalm, etwa 950m (TS), 18.07.2006

Nymphalis

polychloros (Großer Fuchs)

Der Große Fuchs wurde in Oberbayern jahrzehntelang nur

noch sehr selten beobachtet. Die Gründe

dafür sind unklar. Lediglich drei

eigenen Beobachtungen im Zeitraum 1984 - 2005 stehen bisher etwa 30 Beobachtungen

in 2006 und 2007 gegenüber. Offenbar ist sein Bestand (wie auch in Nordbayern und

Baden-Württemberg) auch in Oberbayern wieder deutlich im Zunehmen.

Funde vor 2006: Obstgarten in Eisenhofen bei Dachau (11.03.1990),

ehemaliges Torfstichgebiet bei Andechs (10.04.1992) und Lenggries

(31.07.2004).

Aktuelle Beobachtungen: April 2006: Donauauen bei Neuburg (ND) und

Ingolstadt (IN), Nöttinger Heide bei Geisenfeld (PAF), Pfünzer Forst (EI) und Gaymoos bei

Mettenheim (MÜ); Juli 2006: Rotter Forst (RO), Steinbergalm, etwa 950m (TS)

und Anlautertal bei Titting (EI); März 2007: M-Feldmoching, Schwarzhölzl (M), Isarauen bei Ismaning (M-L),

Mallertshofer Holz, Korbinianiwald und Schweizerholz bei Oberschleißheim (M-L), Feilenforst bei Geisenfeld

(PAF), Wettstetten, Waldrand (EI), Böhmfelder Forst (EI), Reisberg bei

Gaimersheim (EI) und Lechauen bei Kinsau (LL).

Obere Höhengrenze unbekannt, wohl bereits bei etwa 800m Höhe. Falter

überwintern, Raupe u.a. an Salweiden, Ulmen

und Obstbäumen. Wanderfalter, gerne in Auwäldern.

Flugzeit: 06.03. (2007) - 31.07. (2004)

Verbreitung: Anzahl MTB-Qu. Ges 30, BA 2, AV 5, T/S 16, FA 5

RL D: 3 RL By: 3

Einstufung in der Rote Liste nach aktuell deutlich positiver

Bestandsentwicklung völlig unpassend. Aufgrund der Lebensraumansprüche

generell geringe Gefährdung.

Nachsuche auf der Münchener Ebene wäre z.B. in folgenden Gebieten sinnvoll

und wünschenswert: Freisinger Moos, Isarauen bei Achering, Fussbergmoos, Amperauen bei Günding, Zengermoos,

Isarauen bei Freimann, Truderinger Wald und Kreuzlinger Forst (ehem. Pionierübungsgelände).

Großer Fuchs

München,

Schwarzhölzl (M), 06.03.2007

Tagpfauenauge (Inachis

io), Blütenbesuch auf Wasserdost

Oberschleißheim,

Torfeinfang (M-L), 05.08.1986

Inachis io (Tagpfauenauge)

Das Tagpfauenauge zählt neben dem

Kleinen Fuchs, dem Kleinen Kohlweißling und dem Rapsweißling heutzutage zu den häufigsten

Tagfalterarten und kommt von der Altmühl bis in die Hochlagen der Alpen

überall vor. Es profitiert von der Gülle-Landwirtschaft und der

vielerorts zu hohen Stickstoffbelastung der Umwelt. Eine der letzten Arten,

die in den weite Teile Oberbayerns dominierenden ausgeräumten

Agrarwüsten noch anzutreffen ist. Aufgrund ihrer hohen Mobilität können

sie auch in Siedlungsgebieten beobachtet werden. Die Häufigkeit

schwankt jedoch jahrweise stärker. So

2004 und 2005 evtl. als Folge des Hitzesommers 2003 etwas seltener, 2006

wieder deutliche Zunahme.

Die Falter

überwintern, eine Eiablagebeobachtung an Brennnessel vom 21.07.1994. Blütenbesuche

im Gebirgsbereich mehrfach in Anzahl an Allermannsharnisch und der

Alpen-Kratzdistel. Beliebteste Nektarpflanze im Flachland ist der

Wasserdost, das Schmetterlingswirtshaus im Walde.

|

Flugzeit: |

18.02. (1990) |

- |

27.10. (2006) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

2050 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

8 (24/9/11/3/19) |

|||||||||||||||

Eigelege des Tagpfauenauges

an der Blattunterseite von Brennnessel

Palzing, Amperaue (FS), 21.07.1994

Raupen vom Tagpfauenauge an Brennessel

München, Schwarzhölzl (M), 27.05.2007

Raupen des Tagpfauenauges

Garching, Schleißheimer Kanal (M-L), 06.1986

Oberdingermoos (ED)

Lebensraum des Tagpfauenauges

Völlig überdüngter Teil des Erdinger

Mooses. Ehemaliges Torfstichgebiet. 1992 zum Naturschutzgebiet (NSG =

Notstandsgebiet ?) erklärt. Sämtliche Pfeifengras-Streuwiesen wurden in

den vergangenen Jahrzehnten sukzessive zu insgesamt mehrere Dutzend Hektar

umfassende stinkende Jagdfutterstellen. 1995 waren immerhin noch drei als eutrophierte Pfeifengraswiesenparzellen anzusprechende Reste (mit stark

bedrohten Pflanzen wie der Labkrautblättrigen Wiesenraute und dem Wohlriechendem Lauch) vorhanden, die

durch weitere Ablagerungen zwischenzeitlich zu Goldrutenreinbeständen

verkamen.

Seinerzeit vergaß auch das Blaukernauge noch auszusterben. Heutzutage

Massenbestände der Kanadischen Goldrute, des kaukasischen Riesenbärenklaus, von Brennnessel, Taubnessel

oder Holunder.

Und mit den Massenbeständen an Brennnesseln

nahmen Tagpfauenaugen, Admirale und Landkärtchen deutlich zu.

Wie auch an vielen anderen Orten:

Einfalt statt Vielfalt. Häufige Allerweltsarten statt bedrohter

Spezialisten.

Tagpfauenaugengetümmel an Astern im (außer Wanderfalter)

praktisch tagfalterfreien Donaumoos (ND), 15.10.2000

Kleiner Fuchs

Brunnenkopf, 1600m (GAP), 02.07.2006

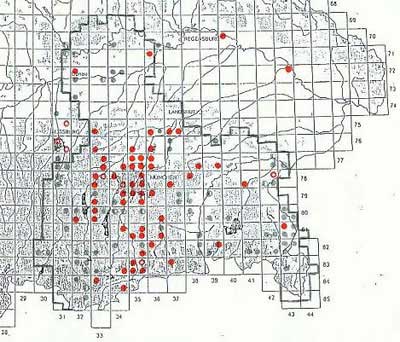

Verbreitung des Kleinen Fuchses in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Kleiner Fuchs

Moosburg an der Isar (FS), 22.06.2006

Raupe vom Kleinen Fuchs

Spitzsteinhaus, etwa 1200m (RO), 24.06.2006

Lebensraum des Kleinen Fuchses,

eine wilde Mülldeponie im geschützten Landschaftsbestandteil

bei Aschheim-Dornach (M-L)

Kleiner Fuchs

München,

Allacher Lohwald (M), 01.06.1985

Aglais urticae (Kleiner Fuchs)

Ganz Oberbayern, häufig und überall,

zahlreich selbst in den Hochlagen der Alpen. Etwas seltener im

nördlichen Oberbayern. Wenig standorttreu und deshalb auch in Siedlungsgebieten anzutreffen. Profitiert wie das Tagpfauenauge

von der heutigen Stickstoffbelastung infolge der "modernen"

Landwirtschaft. Im Gebirge typisch für Lägerfluren im Umfeld der Almen. Zwei

Generationen pro Jahr. Überwintert als Falter. Eine Eiablagebeobachtung

an Brennnessel vom 23.04.1999 an einem besonnten, durch angrenzenden

Maisacker eutrophierten Waldrand. Des weiteren mehrere Raupenfunde und ein

Puppenfund vom Juni 1986. Besonders breites Nahrungsspektrum, von Weidenkätzchen

im Frühjahr bis zu den Silberdisteln im Herbst, im Alpenraum oft in

großer Zahl auf der Alpen-Kratzdistel (Cirsium spinosissimum).

Späteste Beobachtung eines aktiven Falters vor 2006 vom 15.10. (2000)

|

Flugzeit: |

16.02. (1998) |

- |

19.11. (2006) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

2384 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

6 (1/6/9/19/22) |

|||||||||||||||

Kleiner Fuchs

Tuntenhausen, Thanner Filz (RO), 20.06.2006

Raupe des Kleinen Fuchses

Aschheim, Birkenhof (M-L), Mai 1986

In den Alpen bei Bergtouren nicht wegzudenken,

hier ein Kl. Fuchs auf Silberdistel

unterhalb des Heimgarten-Gipfels (TÖL), 03.10.1987

'

'

C-Falter (Polygonia c-album),

Blütenbesuch an Acker-Kratzdistel

Oberschleißheim, Schweizerholz

(M-L), 10.08.1987

Polygonia c-album (C-Falter)

In Oberbayern in weitester Verbreitung,

selbst in den Landkreisen DAH, ED, MÜ und im Stadtgebiet RO wohl noch flächendeckend zu finden.

Häufigkeit jedoch jahrweise stärker schwankend. Schwerpunkt in den Flussauen. Eiablagebeobachtungen vom

04.05.1996 und 24.04.2006 an Brennnessel. Die Raupe lebt auch an z.B. Salweiden und Ulmen,

Überwinterung im Falterstadium. Blütenbesuche sind eher selten, beobachtet v.a.

an blühenden Weiden, auf Wasserdost, Weidenblättrigem Ochsenauge und Wasserminze, ein

Falter des weiteren rüsselnd an einer toten Maus. 2006 und im Frühjahr

2007 auffallend häufig.

Letzte Beobachtung in einem Kalenderjahr vor 2006 war der 05.10. (1991).

|

Flugzeit: |

21.02. (1998/2007) |

- |

27.10. (2006) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

2050 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

20 (34/28/23/13/14) |

|||||||||||||||

C-Falter, Puppe

Purbach, Angergraben (Burgenland), 29.05.1996

C-Falter, Unterseite mit weißem C

Garching, Isarauen (M-L), 07.1986

C-Falter an Kot mitten auf der Straße

Wachenzell (EI), 09.07.2006

C-Falter

Schliersee (MB), 30.09.2006

C-Falter in Sonnenblume rüsselnd

Eching, Echinger Lohe (FS), 09.1984

Admiral, Raupe

München,

Gleisdreieck Ost (M), 03.09.2006

Admiral

Oberammergau (GAP), 15.10.2006

Admiral (Vanessa atalanta)

Blütenbesuch an Wasserdost

München,

Schwarzhölzl (M), 15.08.1992

Admiral, Raupe

München, Schwarzhölzl (M), 27.05.2007

Admiral

Oberschleißheim,

Korbinianiwald (M-L), 18.07.2006

Vanessa atalanta

(Admiral)

Wanderfalter. Regelmäßig aus dem Süden

einfliegend, gewöhnlich im Juni, frühe Beobachtungen offenbar überwinternder

Tiere im April 1993 sowie im März und April 1998. Am häufigsten im

Spätsommer. Sowohl im Offenland,

z.B. in degradierten Mooren, als auch in den Wäldern (v.a. Auen). Raupe

an Brennnesseln. Die Falter saugen sehr gerne an Wasserdost und Fallobst.

Im milden Winter 2006/07 etliche Nachweise überwinternder Tiere.

Nachweise pro Jahr aus Oberbayern:

1990/5 1991/6 1992/25 1993/14 1994/28

1995/26 1996/11 1997/28 1998/47 1999/23 2000/41

2001/75 2002/41 2003/93 2004/27 2005/91

Die früheste Beobachtung vor dem extrem milden "Winter" 2006 / 2007

stammte vom 28.03. (1998), die späteste vom 03.11. (1994)

|

Flugzeit: |

16.02. (2007) |

- |

08.12. (2006) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

2384 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

13 (7/15/11/15/-) |

|||||||||||||||

Admiral

Eching, Echinger Lohe (FS), 09.1984

Distelfalter

Friedergries (GAP), 09.09.2006

Vanessa cardui

(Distelfalter)

Wanderfalter. Regelmäßig aus dem Süden

einfliegend. 1988 und 1998 bereits Ende April erste einfliegende Falter. 2003 Mitte Mai bis Mitte Juni extrem

zahlreicher Ein- und Durchflug. 2005 kaum beobachtet. 2006 wiederum extrem

zahlreicher Ein- und Durchflug, erste Sichtung am 06.05. bei Eching. Am

19.05.2006 dann extrem starker Ein- und Durchflug Rtg. NNO im Raum Bad

Aibling (RO), ebenso am 22.-24.05.2006 im Raum München (Rtg. NNO, wiederum

mehrere Hundert Falter).

Im Oktober

2006 Beobachtungen frisch geschlüpfter Falter, ebenso Raupenfunde. Nutzt sowohl als Raupe als auch im

Falterstadium ein breites Pflanzenspektrum, bevorzugt Disteln,

Flockenblumen und Natternkopf.

Der 11.07.2006 (München, Theresienwiese):

In gesamt 2 Stunden mal stärkerer, mal schwacher relativ bodennaher und

unterschiedlich zügiger Durchflug nach W bzw. WSW, insgesamt zwischen 13

und 15 Uhr über 150 (eher 200) Falter (in einer Viertelstunde max. 29).

Durchwegs frisch, soweit erkennbar, auch Gegenverkehr (etwa 20 nach O).

Durchwegs zielstrebig, alle von der Innenstadt kommend über die

Oktoberfestwiese fliegend, die kleine Böschung erklimmend, durch die

Linden durch oder darüber hinweg und dann weiter über die heutige ehem.

Messestadt, alle in die selbe Richtung (mehr WSW als W). Beim

anschließenden Gang über die Theresienwiese etliche weitere Falter auf den

Schotterflächen. Die Festwiese wird gesäumt von mehreren Hundert

Lindenbäumen. Es fand sich kaum einer ohne Distelfalter, max. zählte ich

an einer einzigen Linde über 20 Falter. Ergibt insgesamt irgendwas

jenseits der 500 oder 1000, durchwegs frisch...

Nachweise pro Jahr aus Oberbayern:

1990/7 1991/7 1992/32 1993/3 1994/27

1995/57 1996/83 1997/3 1998/31 1999/21 2000/33

2001/43 2002/55 2003/274 2004/50 2005/7

Die späteste Beobachtung vor dem Herbst 2006 datierte

vom 22.09. (1991). Diese 15 Jahre lang haltende Marke wurde 2006 um mehr

als einen Monat übertroffen !

|

Flugzeit: |

21.04. (2000) |

- |

26.10. (2006) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

2384 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

15 (13/12/11/23/-) |

|||||||||||||||

Distelfalter

(Vanessa cardui)

Blütenbesuch an Skabiosen-Flockenblume

Eching,

Garchinger

Heide (FS), 05.08.1990

Distelfalter

Pähl, Hartkapelle (WM), 07.06.1992

Distelfalter an Gelber

Skabiose

Oberschleißheim,

Hochmuttinger Heide (M-L), 13.08.2006

Raupen vom Landkärtchen

an der Blattunterseite von Brennnessel

Geisenfeld,

Nöttinger Heide (PAF), 17.06.2006

Landkärtchen (Araschnia levana),

Falter der 2. Generation

Unterschleißheim, Riedmoos (M-L), 13.07.1999

Landkärtchen

(Araschnia levana), Zwischenform

Blütenbesuch auf Wasserdost

Oberschleißheim,

Regattastrecke (M-L), 04.08.1986

Weibchen des Landkärtchens bei der

Eiablage

an die Blattunterseite einer Brennnessel

Königsdorf (TÖL), 25.05.1999

Landkärtchen, Weibchen

Königsdorf (TÖL), 25.05.1999

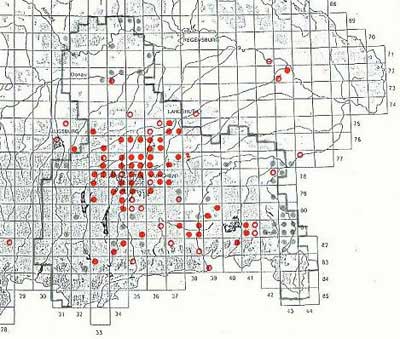

Araschnia levana (Landkärtchen)

In weitester Verbreitung, eine der häufigsten

Tagfalterarten Oberbayerns. In degradierten Mooren, z.B. im Dachauer und

Erdinger Moos, oft in großer Anzahl infolge der starken Nährstoffbelastung

durch die Landwirtschaft oder auch Jagd-Futterstellen. Im Alpenraum deutlich

seltener, dort weitgehend auf die Tallagen beschränkt. Zwei Generationen pro Jahr,

April - Mai und wieder im Juli - August. Eifunde am 17.07.1994, Eiablagebeobachtungen vom 09.06.1997 und 25.05.1999, an Brennnessel. Die

Falter der 1. Generation besuchen u.a. Schlehen-, Berberitze-,

Traubenkirsche- und Weißdornblüten, die 2. Gen. Wasserdost und Majoran.

Im Hochsommer gerne an feuchten Wegstellen und Tier-Exkrementen.

Flugzeit: 31.03. (1998) - 21.09. (1991)

Höhenverbreitung: bis 1813m

Verbreitung: Anz MTB-Qu. Ges 245, BA 13, AV 70, SP 74, UH 48, FA 20

Rang: 9 (-/10/7/3/9)

Raupen vom Landkärtchen

Hexenagger, Wacholdertal, eutrophierter Hangfuß (EI), 09.09.2006

Landkärtchen in Massen

Pfaffinger Filz (RO), 14.07.2006